腸胃脹氣

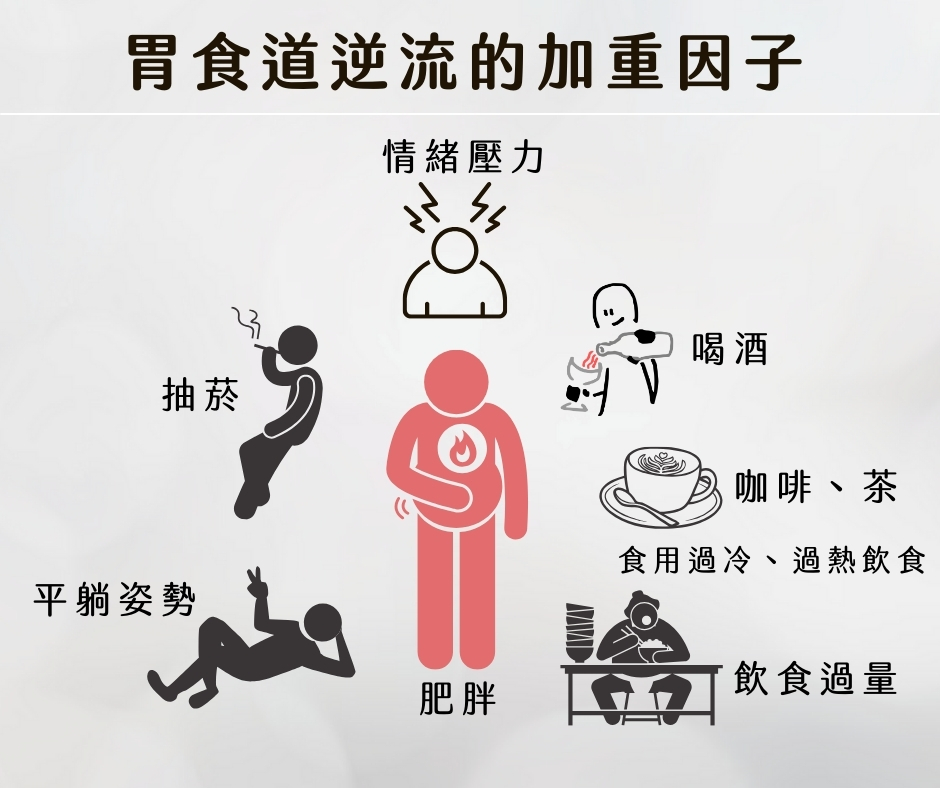

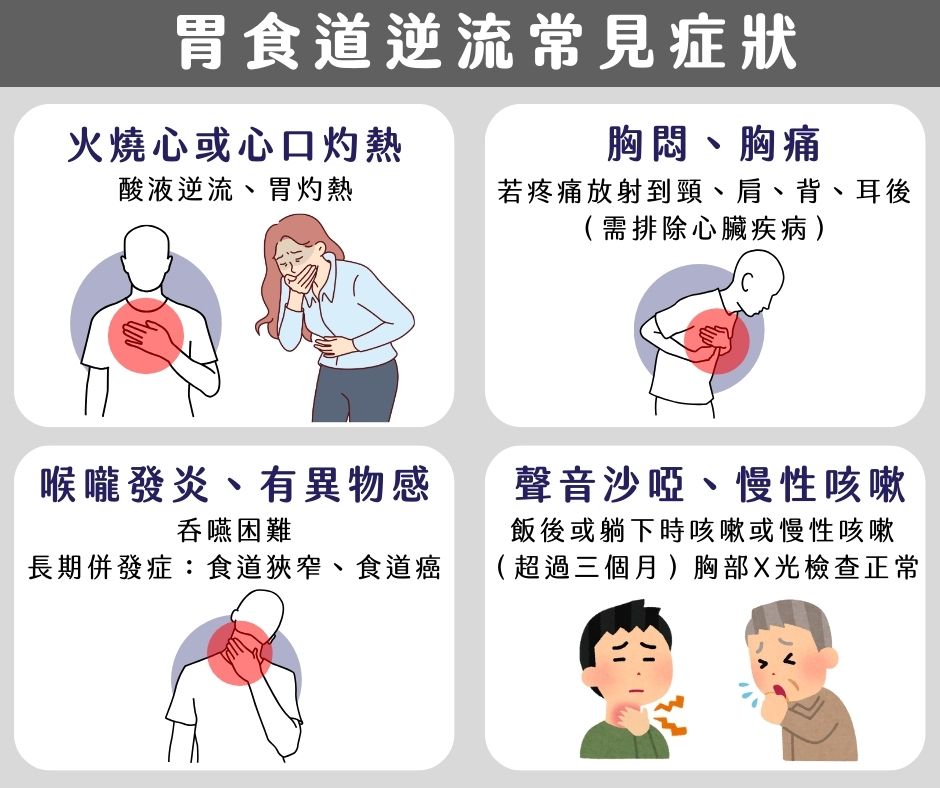

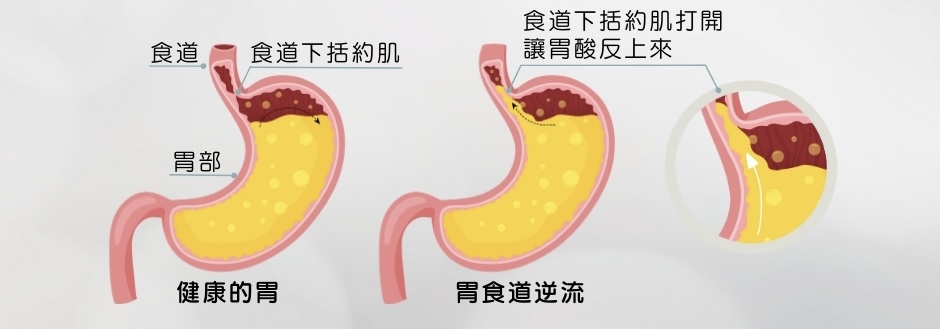

承恩大橋中醫診所 周子雅醫師 案例分享 一名54歲女性患者因腹部悶脹隱痛及腹瀉至西醫就診,服用西藥一週後仍持續腹脹、食慾不振,遂轉至中醫門診求診。 診察發現其脾胃虛弱,舌質淡暗、苔薄白,脈象沉細而濡。投以使用 ꕤ 中藥 香砂六君子湯加減治之,一週後腹脹疼痛顯著改善,食慾也明顯提升,整體消化狀況大為好轉。 腸胃悶脹,又常被稱為「脹氣」,是一種常見但常被忽略的腸胃問題。其典型表現為腹部飽脹感、打嗝頻繁、排氣增多,有些人還會感到腸鳴、悶悶不適,甚至伴隨輕微腹痛,常讓人誤以為是單純「吃太多」或「腸胃不好」。 脹氣的發生常與生活型態密切相關,例如進食速度過快、壓力過大、情緒緊繃時,腸胃蠕動可能失調,氣體難以順利排出,就容易出現腹部脹悶的情況。睡眠不足、長期久坐不動、飲食不當(如偏食寒涼、油膩、甜食)也是常見誘因。這類「功能性腸胃問題」雖然不一定伴隨器質性病變,卻常反覆發作造成困擾。 長期的腸胃悶脹不僅會造成食慾減退,更可能引發疲倦、注意力不集中等問題。當腸胃消化吸收功能受影響時,身體能量來源不足,也會連帶影響整體健康與免疫力,進一步形成惡性循環。 因此,腸胃悶脹絕不只是單純的「小毛病」,而是一個反映 ⛧ 身體內部氣機運行不順、消化功能失衡的重要警訊。除了針對症狀處理外,更應從 ⛧ 飲食習慣、情緒管理與體質調理等方面著手,才能達到根本改善與預防復發的效果。 西醫觀點 腸胃脹氣多與腸道氣體積聚或蠕動異常有關,常見原因可分為: 非病理因素 吞入過多空氣 進食速度過快或邊吃邊說話。 攝取過多易產氣食物 如高纖蔬果、豆製品、高油食物、發酵類食物、乳製品、汽水、啤酒等碳酸飲料。 飲食習慣 暴飲暴食、空腹過久。 生活習慣 長時間久坐或躺臥,腸胃蠕動變慢,導致氣體積聚。 情緒壓力 壓力和焦慮會影響自律神經,進而干擾胃部蠕動和胃酸分泌,導致消化不良和脹氣。 病理因素 功能性消化不良 是最常見的脹氣原因之一,約有75%的脹氣屬於功能性問題。 腸躁症 (Irritable bowel syndrome, IBS) 會導致腹絞痛、脹氣、腹瀉及便秘。 胃潰瘍、胃食道逆流 這些疾病也可能引起脹氣不適。 發炎性腸道疾病(如克隆氏症) 影響腸道蠕動和吸收。 腸道菌群失衡 壞菌過多可能產生異常氣體。 便秘 糞便積聚在腸道中,也可能增加氣體產生和積聚。 西醫常見的治療為使用消脹藥和增加腸胃蠕動的藥物來促進氣體排出,減輕腹部脹滿。若懷疑與腸道菌相失衡有關,則會建議補充益生菌,以調整腸道菌叢、促進消化功能穩定。此外也需同時調整飲食與生活習慣,從日常生活中改善腸胃壓力、降低脹氣反覆發作的機率。 中醫觀點 中醫認為,脹氣的根本在於「氣機失調」、「脾胃運化失常」。氣不運則脹、濕不化則悶、飲食不節則食積阻滯,久則生病。常見證型包括: 脾胃虛弱 ▪︎ 表現為:飲食少納、容易腹脹、疲倦乏力,舌淡苔白,脈沉細。 ▪︎ 常用方:選用六君子湯或參苓白朮散加減治療。 肝氣犯脾 ▪︎ 表現為:脹氣易受情緒影響,伴有兩脅不舒、噯氣、煩躁,脈弦。 ▪︎ 常用方:方用柴胡疏肝湯主之。 食積不化 ▪︎ 表現為:吃多消化不良,腹脹脘悶、排氣臭,舌苔厚膩,脈滑。 ▪︎ 常用方:可用保和丸加減治療。 寒濕中阻 ▪︎ 表現為:偏寒性體質,遇冷更脹,腸鳴便溏,舌苔白膩,脈沉遲或弦緩。 ▪︎ 常用方:可用理中湯加減治療。 氣滯血瘀 ▪︎ 表現為:久病氣機不暢,脹痛定點、脘腹脹滿,舌紫暗或有瘀點,脈澀。 ▪︎ 常用方:選用膈下逐瘀湯。 ・中藥方請由中醫師診斷後開立處方治療 針 灸 除了中藥治療之外,針灸也是中醫常用來治療脹氣的方法之一。針灸透過調理氣機、和胃理腸,可有效促進腸道蠕動、化解體內滯氣,達到緩解脹氣、消除腹悶腹痛的不適感。 臨床上常選用胃經與腹部的穴位來調理腸胃功能。例如: 足三里 :胃經要穴,有健脾和胃、行氣消脹的作用,是治療腸胃病的常用大穴。 天樞穴 :位於腹部,可疏調大腸功能、緩解腹脹。 內庭穴 :清胃熱、化積滯。 中脘、氣海、水分穴 :位於腹部,有和胃消食、利水消脹、舒緩緊痛的功效。 對於因飲食不當、外感寒濕等原因引起的急性腹脹,常能透過對應方藥迅速緩解。 然若屬於體質型的慢性脹氣,如長期脾胃虛弱、運化不良,則須從調整體質著手,進行中長期的調理。 治療重點在於扶助脾胃、調理氣機,過程需依照個人狀況進行階段性調整方藥,與改善生活作息,漸進式改善腸胃功能,才能達到穩定療效、減少復發的根本目的。 日常生活建議與飲食調理 飲食以清淡、溫和、易消化的食物為主 避免攝取容易產氣或難以消化的食物,例如豆類、糯米製品、地瓜、碳酸飲料等。 此外,寒涼食物如生菜沙拉、冰品與冷飲,易傷脾胃陽氣,造成寒濕內生,也應適量減少食用。 養成細嚼慢嚥、定時定量習慣 避免狼吞虎嚥或邊吃邊說話,以減少吞入過多空氣。過飽、過餓都會影響腸胃運化功能,也容易加重脹氣。 飯後散步、避免久坐 可促進腸道蠕動。 維持規律作息、情緒穩定 壓力過大、焦慮緊張皆可能影響自律神經功能,進而影響腸胃的消化與排氣功能。 腹部按摩 腹部悶脹時可同時搭配腹部按摩或熱敷中脘、水分等穴位來幫助氣機流通、緩解悶塞。 腹脹的常見問題FAQ 1. 吃很少還是會脹氣怎麼辦? 有些人即使進食量不多,仍常感腹脹不適,這可能與脾胃虛弱、氣機運行不暢、腸道蠕動失衡等有關。此類情況可能為虛性腹脹的表現,不見得與食物多寡有關,反而需從體質調理、改善腸胃機能著手。 2. 打嗝、放屁很多是腸胃有問題嗎? 適度打嗝、排氣是正常的生理現象,但若頻率明顯增加,常伴隨腹脹、腸鳴、消化不良,則可能是氣機不暢或腸胃功能失調的表現。情緒緊張、吞氣過多、食物發酵也可能導致這類情形,需進一步觀察與調理。 3. 有推薦改善腹脹的舒緩茶飲嗎? 選用茶飲時應根據個人體質與寒熱屬性搭配, ⛧ 建議諮詢中醫師避免盲目飲用。 ღ 陳皮普洱茶、茯苓山楂茶:健脾消食、促進腸道代謝。 ღ 薑紅棗茶:溫中散寒、適合寒性脹氣者。 4. 檢查正常但常脹氣,中醫可以處理嗎? 當西醫檢查無異常,卻仍反覆出現脹氣困擾時,中醫可透過辨證論治找出體質根源,進行針藥並用的調理。特別對於功能性腸胃障礙、情緒壓力型脹氣等問題,中醫在調整體質與氣機方面具有良好療效。 5. 中醫調理需要多久?會復發嗎? 若屬急性脹氣,多可於數日內見效,但若為脾胃虛弱、氣滯血瘀等體質型脹氣,則需4~12週不等的調理期,並且依個人體質與生活習慣調整的速度而異。若能改善並維持良好飲食與作息,則可大幅降低復發機率;反之若生活壓力大、飲食作息紊亂,仍有可能再度發作。 在門診中,經常會遇到反覆脹氣、腸胃不適的患者,他們可能已經試過調整飲食、減少壓力,卻仍然常常覺得肚子悶脹、容易胃氣不順,甚至影響睡眠與情緒。這樣的情況,其實並不只是吃太快或壓力大那麼簡單,更深層的原因,往往與整體身體狀態有關。 中醫看待這樣的腸胃問題,不只是針對眼前的不舒服,更會從整體體質來幫忙調整。像是脾胃運化功能較弱、氣血循環不順、內在偏寒或偏虛,都可能讓腸胃變得更敏感,一遇到外界刺激就容易不舒服。 在治療上,可以透過個人化的調理方式,幫助患者一步步改善體內環境,讓腸胃的消化吸收與氣機流動恢復平衡。除了處方用藥外,門診中也會提供飲食建議與生活調整方向,讓患者在日常生活中更容易照顧好自己,慢慢找回穩定舒適的腸胃狀態。 推薦醫師 承恩大橋 周子雅 醫師 承恩大橋 陳靖允 醫師 承恩大橋 李侑修 醫師 承恩大橋 張祐甄 醫師 承恩大橋 陳苡涵 醫師 承恩大橋 林芳華 醫師 承恩大橋 程瀠萱 醫師 承恩和緯 顏士展 醫師 承恩和緯 施穎 醫師 承恩和緯 李長鴻 醫師 承恩和緯 許芳綺 醫師 承恩和緯 莊嘉豪 醫師 承恩和緯 莊佩蓁 醫師 承恩和緯 張永慶 醫師 承恩和緯 鄭達駿 醫師 承恩和緯 陳玟晴 醫師 承恩總院 朱恩立 醫師 承恩總院 吳孟穎 醫師 承恩總院 李彥禛 醫師 承恩總院 楊政勳 醫師 承恩總院 李昶駐 醫師