防疫專區

20 6月, 2025

什麼是腸病毒?從西醫與中醫角度看腸病毒

承恩和緯中醫診所 李長鴻中醫師

腸病毒(Enterovirus)是一群病毒的統稱,包括克沙奇病毒(Coxsackie virus)、伊科病毒(Echovirus)及腸病毒71型(EV71)等。它主要透過飛沫、糞口途徑傳染,好發於5歲以下幼兒,特別在春末至夏季高峰期。

初期症狀

▪︎ 輕微發燒 ▪︎ 食慾不振

▪︎ 疲倦嗜睡 ▪︎ 喉嚨痛

典型臨床表現

▪︎ 手足口病:手掌、腳掌、膝蓋、臀部等部位出現紅疹或水泡。

▪︎ 口腔潰瘍:位於舌頭、頰黏膜、口腔後側,造成吞嚥困難與拒食。

▪︎ 疱疹性咽峽炎:咽喉紅腫疼痛,有小水泡。

▪︎ 有些個案還會出現嘔吐、腹瀉、咳嗽等上呼吸道症狀。

可能併發症

▪︎ 腦炎、腦膜炎(尤其腸病毒71型)

▪︎ 口肺水腫、心肌炎

▪︎ 急性無力性麻痺(類似小兒麻痺症狀)

⛧ 就醫警訊 ⛧ 若孩子出現以下症狀,應立即送醫 ‼︎

⛧ 持續高燒超過48小時

⛧ 精神不佳、嗜睡、手腳冰冷

⛧ 嘔吐、抽搐、呼吸急促

⛧ 肢體無力、步態不穩

西醫診斷與處理方式

以臨床症狀為主,可透過PCR檢測確認病毒型別。

目前尚無特效藥,治療以支持療法為主:退燒、補水、舒緩疼痛、預防併發症為原則。

中醫的觀點與角色

中醫將腸病毒視為「時邪、溫病」的一種,病機常見「 濕熱內蘊、熱毒熾盛、氣陰兩傷 」等,依體質與病程辨證論治。不僅能幫助退燒與改善口破疹癢,也能調整孩子體質、預防反覆感染。

⛧ 中醫醫案分享 ⛧

小宇,3歲男童,發燒兩日、食慾不振、口腔潰瘍明顯、手掌紅疹。診視舌紅苔黃膩、脈滑數,辨為「濕熱內蘊型」。以銀翹散合導赤散加味,退燒後第二天口腔潰瘍縮小、能進食,第三天疹子漸淡,症狀大幅緩解,家長滿意度高。

・中藥方請由中醫師診斷後開立處方治療

【 中醫如何分型腸病毒?從體質與病機看見關鍵 】

中醫治療腸病毒,講求「辨證論治」,也就是依據每位孩子的體質、發病階段、主要症狀來判斷病機,再做個別化調理。以下是臨床常見的四大證型,各有其形成原因與治療重點。

- 濕熱內蘊型(腸病毒初期最常見)

這是腸病毒最常見的初期表現。病毒入侵之後,正值夏季暑濕之氣旺盛,外濕侵襲體內,加上孩子脾胃功能尚未成熟,濕氣容易停留不化,鬱而化熱。

▪︎ 表現為:發燒、出疹、口破、舌紅苔黃膩、大便黏膩不爽⋯等症狀。

▪︎ 這類型的孩子體內有熱、有濕,常常同時出現皮膚與消化道症狀。

- 熱毒熾盛型(病情較急劇者)

若體內正氣不足,或感染的是較強毒性的腸病毒71型,可能迅速發展為高熱、喉腫口破、煩躁不安、舌質紅絳等表現。

這表示體內已經積聚大量毒邪,並快速傷津耗液。此時需 ⛧ 特別留意中樞神經系統併發症的風險。

- 氣陰兩傷型(恢復期常見)

當孩子經過一段高熱、嘔吐或腹瀉後,體內正氣、津液受損,常出現倦怠、口乾、食慾不振、舌紅少苔等氣陰兩虛的表現。

這階段雖然急性發燒已過,但恢復期若未適當調養,容易拖延康復或留下體虛體質。

- 脾虛濕困型(反覆感染體質)

有些孩子平時體質偏虛,容易反覆感冒、感染病毒。這類型的孩子常見面色萎黃、食慾差、大便偏軟、舌苔白膩,顯示脾胃功能不足,濕氣內生。

脾虛難以運化水濕,成為病毒留連的「溫床」,導致容易反覆感染,甚至症狀不明顯但持續低燒、精神差。

【 中醫怎麼治療腸病毒?從清熱解毒到體質調養 】

中醫治療腸病毒,強調「辨證施治、內外兼顧」,不只針對發燒、疹子、口破等表徵,更著眼於孩子的體質、免疫力與康復過程。以下為四大治療面向:

- 針灸治療 疏風解表、清熱解毒

對於腸病毒的急性期與恢復期,針灸能夠幫助調節免疫功能、退熱止痛、穩定神經系統。

尤其在病童不適合大量服藥的情況下,針灸可做為安全、有效的輔助治療。

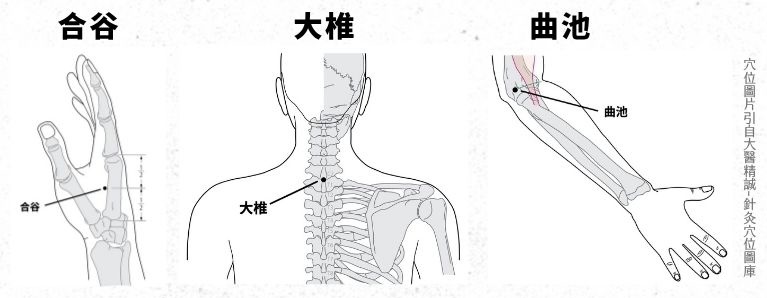

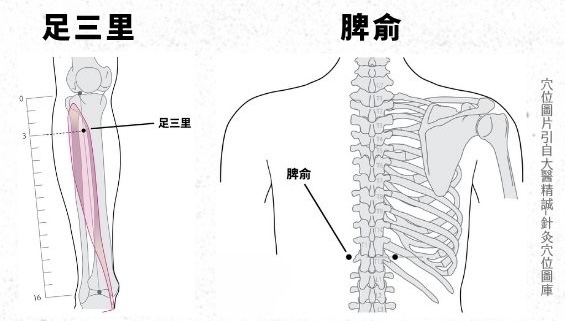

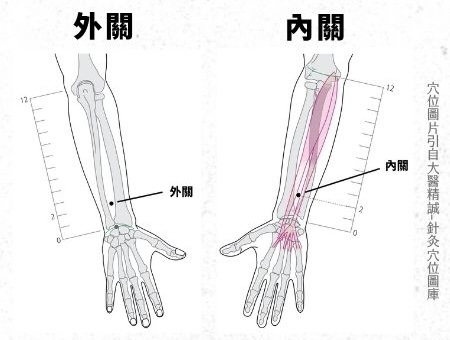

常用穴位

▪︎ 合谷、大椎、曲池:清熱解表、退熱

▪︎ 足三里、脾俞:健脾化濕、增強免疫。

▪︎ 外關、內關:調節體溫、穩定自律神經。

治療頻率

▪︎ 急性期:每週3-5次,有需要者每日一次。

▪︎ 康復期:每週1-2次,調整體質、預防復發。

- 中藥治療 依證加減,調整體內環境

根據不同證型選用中藥,是中醫治療腸病毒的核心:

▪︎ 濕熱內蘊型:可選用銀翹散合導赤散加減,針對發燒、口破、疹子等症狀。

▪︎ 熱毒熾盛型:使用黃連解毒湯、普濟消毒飲等,針對高熱、喉腫、舌紅絳等。

▪︎ 氣陰兩傷型:使用生脈散、沙參麥冬湯,補氣養陰、助康復。

▪︎ 脾虛濕困型:選用參苓白朮散、補中益氣湯,改善食慾差、易反覆感染的體質。

・中藥方請由中醫師診斷後開立處方治療

- 灸療治療 扶正祛邪、調養脾胃

對於腸病毒康復期與體虛型孩子,艾灸是一種安全、無侵入性的方法,能提升孩子自身免疫力、改善腸胃功能、減少反覆感染機率。

適用階段

▪︎ 急性期後,進入體虛、食慾差、易疲倦、手腳冰冷、腹瀉或便溏階段時特別適合。

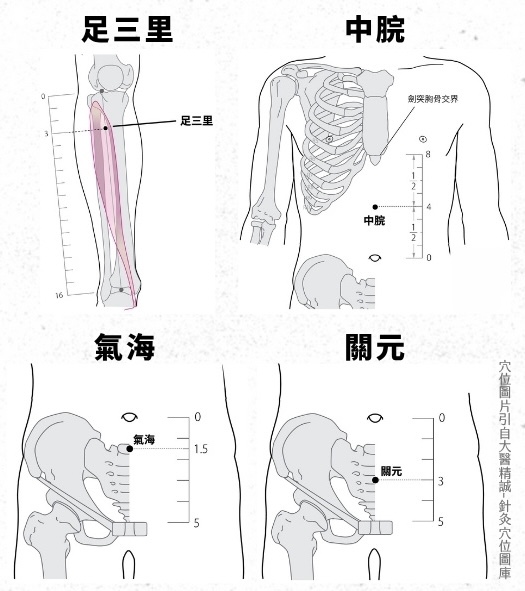

常用灸位

▪︎ 足三里、中脘、氣海、關元:健脾和胃、補氣固表、助陽益腎。

灸療方式

▪︎ 一般以艾條灸為主,每次15~20分鐘,每週2~3次為宜,由專業中醫師操作或教導家長在家安全施灸。

▪︎ 優點:兒童多能接受、操作溫和,尤其適合不敢針、不方便服藥的孩子使用。

- 治療週期 急性處理+調理體質

中醫治療可分兩階段:

▪︎ 急性期(3~7天):以清熱解毒、退燒止痛為主。

▪︎ 康復期/調理期(2~4週):強化脾胃功能、調整免疫力、預防復發。

ꕤ 針灸 ꕤ 灸療 ꕤ 中藥 併用效果較佳,需依實際病況彈性調整治療次數與時間。

- 日常飲食與保健 讓身體回歸平衡

飲食建議

▪︎ 急性期:以流質、半流質為主,如白米粥、蓮子粥、紅蘿蔔湯等,避免辛辣、油炸與甜食。

▪︎ 康復期:可加入山藥、小米、薏仁等健脾補氣食材,協助體力恢復。

生活保健

▪︎ 保持良好作息,避免過度活動與日曬。

▪︎ 室內通風、手部清潔,預防交叉感染。

▪︎ 熱退後仍需觀察3~5天,避免太快恢復上學或群聚活動。

【 家長常問的5個腸病毒問題 Q&A 】

1. 腸病毒的潛伏期多久?

腸病毒的潛伏期大約是3到7天。在此期間孩子可能沒有明顯症狀,但已具有傳染力,尤其在發病前1~2天與發病後1週內最容易傳染給他人。

2. 康復通常需要多久?

多數腸病毒屬於自限性疾病,輕症約5~7天可恢復,但若有口腔潰瘍、水泡,完全癒合可能需10天左右。中醫介入治療可縮短病程、減少併發症與後遺虛症,如:食慾不振、疲倦等。

3. 康復後會不會復發?

同一型腸病毒感染過後會產生抗體,但不同型別的腸病毒超過60種,因此可能「不同型別再次感染」。此外,若孩子體質虛弱、脾胃功能差,也可能在恢復期反覆低燒或復發類似症狀。這時候中醫的體質調理可以有效預防「舊病未癒、新病再來」。

4. 傳染期多久?什麼時候可以返校?

腸病毒具高度傳染性,發病後7天內傳染力最強,糞便中病毒可持續排出達3~8週。

台灣衛福部建議

▪︎ 發病後至少在家休息7日。

▪︎ 無發燒、無口破水泡、精神狀況恢復良好。

▪︎ 校前務必與老師/園方溝通,遵守各校防疫規定。

5. 飲食上有什麼需要注意的嗎?

▪︎ 急性期:避免燥熱食物,如:油炸、麻辣、甜食、堅硬難咀嚼的食物,以免刺激口破。

▪︎ 康復期:鼓勵溫和補益、清淡易消化的飲食,如:山藥粥、紅棗湯、小米粥等。

▪︎ 避免讓孩子過早吃冰、喝冷飲,以免導致脾胃虛寒,增加復發風險。

如果您有孩子曾經反覆感染腸病毒、康復後仍感疲倦或食慾差,中醫調理不僅能緩解症狀,也能從根本調整體質,提升抵抗力。